Kommunale Wärmeplanung

Niedersachsen hat bereits in 2022 entschieden, die kommunale Wärmeplanung zur Pflicht für alle größeren Städte und Gemeinden zu erheben. Dies wurde im § 20 des Niedersächsischen Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels festgeschrieben.

Demnach ist Alfeld (Leine) verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2026 einen Wärmeplan zu erstellen und diese spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben.

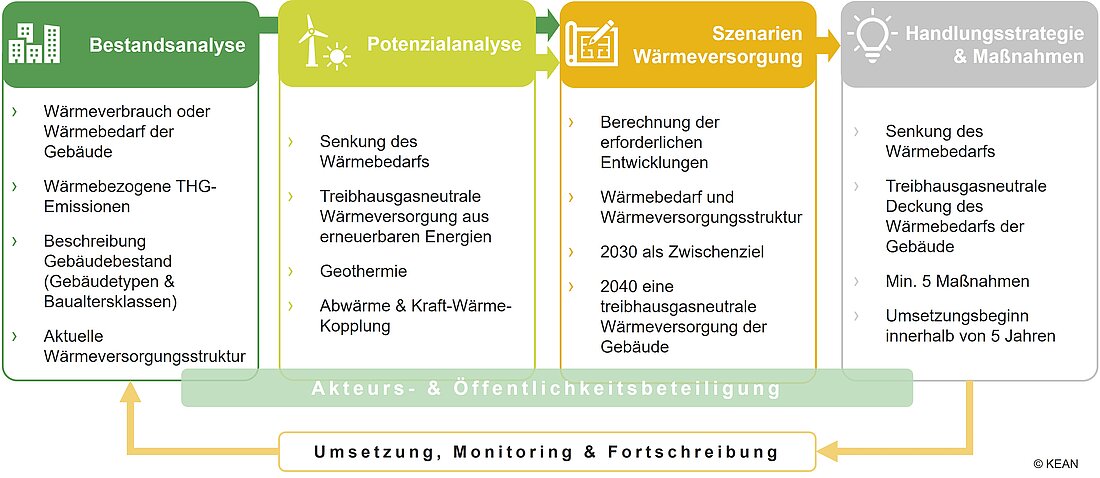

Im Wärmeplan enthalten sein müssen

- eine Bestandsanalyse auf Basis der aktuellen Wärmeversorgungsstruktur und des Wärmebedarfs,

- eine Potenzialanalyse zur Versorgung der Gebäude,

- Berechnungen zur Entwicklung des Wärmebedarfs der Gebäude und der Wärmeversorgungsstruktur bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus, um bis 2040 eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung zu erreichen

Auf Grundlage dieser Darstellungen muss Alfeld (Leine) ein treibhausgasneutrales Szenario für das Jahr 2040 mit Zwischenzielen für das Jahr 2030 sowie dem folgend Handlungsstrategien und mindestens fünf Maßnahmen entwickeln, um den Wärmebedarf zu reduzieren und den Restbedarf treibhausgasneutral zu decken.

Wärmeenergie

Erhalten Sie hier einen Überblick über mögliche Heizungssysteme. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der Verbraucherzentrale:

Neue Heizung – welche ist die Richtige? | Verbraucherzentrale.de

Wärmepumpe

Jeder Haushalt besitzt bereits mindestens eine Wärmepumpe. Sie ist das Herz in jedem Kühlschrank. Dabei wird der Innenraum gekühlt, indem Wärme hinausbefördert wird. Das Transportmittel dafür ist ein Kältemittel im Leitungssystem. An der Hinterseite des Kühlschranks wird über die Rohre die Wärme an die Raumluft abgegeben.

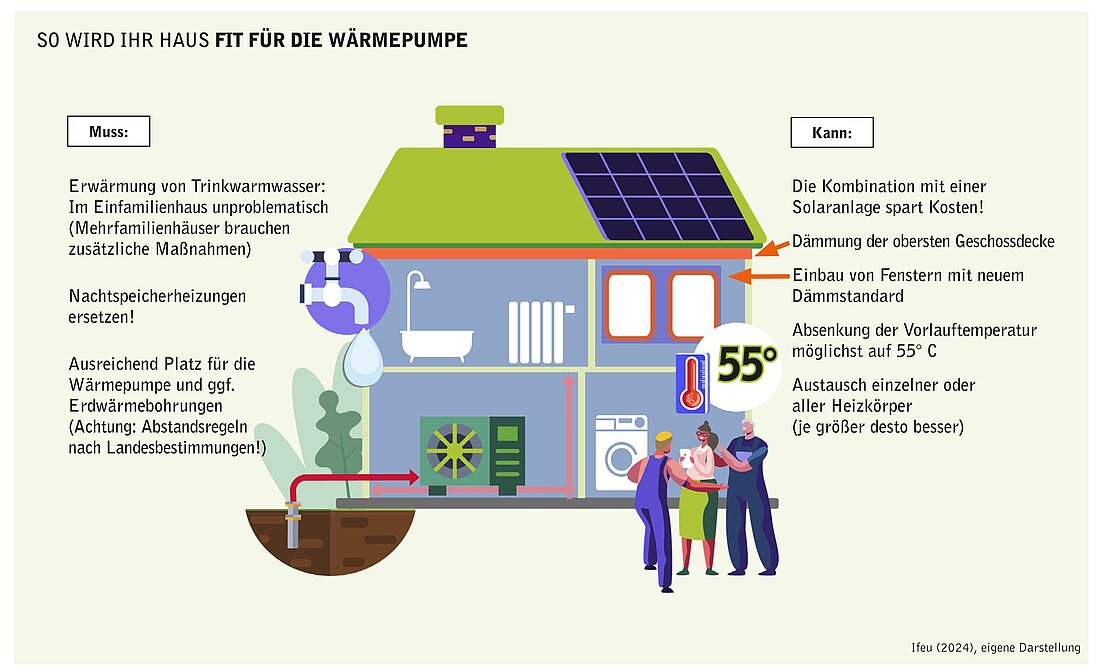

Während der Kühlschrank kalt sein soll, können mit Wärmepumpen durch Luft, Erde und Wasser Wärme herstellen. Dadurch lassen sie sich in vielen Bestandsgebäuden integrieren und effizient betreiben. Da sie Strom benötigen, ist es möglich, sie mit selbst erzeugtem Strom einer eigenen Photovoltaikanlage zu betreiben. Auch die Nutzung eines speziellen Stromtarifs für Wärmepumpen kann sich lohnen.

Allerdings benötigt es für die größte Effizienz mehrere Bedingungen. Dazu gehören Dämmung und moderne Fenster. Mit großen Heizkörperflächen durch eine Fußboden- oder Wandheizung reichen geringe Heizwasser-Temperaturen, um das Haus zu erwärmen.

Wärmepumpen haben eine hohe Effizienz, da sie mehr Energie liefern, als sie verbrauchen. Sie reduzieren den CO²-Ausstoß, besonders wenn sie mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden.

Allerdings sind die Anschaffungs- und Installationskosten im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen höher. Ein finanzieller Vorteil besteht dennoch darin, dass die Energiekosten für Wärmepumpen im Vergleich zu traditionellen Heizsystemen niedriger sein können.

Luftwärmepumpe (Luft/Luft)

Die Luftwärmepumpen saugen Außenluft an, meist durch einen Ventilator, der die Luft durch einen Wärmetauscher führt. Das Kältemittel im Verdampfer nimmt die Wärme aus der Außenluft auf. Dabei verdampft es, weil es bei niedriger Temperatur und Druck die Energie aus der Luft aufnimmt. Das gasförmige Kältemittel wird im Kompressor verdichtet, wodurch seine Temperatur stark ansteigt. Die Wärme aus der Außenluft wird in den Wohnraum geleitet. Verbrauchte Raumluft wird nach außen befördert.

Das System benötigt keine Heizkörper. Luftwärmepumpen sind besonders effizient in gut gedämmten Gebäuden. Einige haben die Funktion, den Kältekreislauf umzukehren. Damit können sie dann auch zum Kühlen von Räumen eingesetzt werden.

Vorteile:

- Sehr einfache und günstige Installation: Keine Wasser- oder Erdarbeiten notwendig

- Schnelle Inbetriebnahme: Kann kurzfristig installiert werden

- Geringe Investitionskosten: Kostengünstig in der Anschaffung

- Flexibel: Besonders geeignet für einzelne Räume oder Ergänzungssysteme

Nachteile:

- Geringere Effizienz: Besonders bei kalten Außentemperaturen (unter -5 Grad Celcius) sinkt die Leistungsfähigkeit erheblich.

- Nur Raumheizung: Kein Warmwasser möglich ohne zusätzliche Systeme

- Geräuschentwicklung: Lüfter und Kompressor

Wasserwärmepumpe (Luft/Wasser)

Wasserwärmepumpen nutzen ebenfalls die Außenluft als Wärmequelle. Die Wärmepumpe saugt Außenluft an, meist durch einen Ventilator, der die Luft durch einen Luftfilter führt, um Staub und Verunreinigungen zu entfernen.

Dann erfolgt die Weiterleitung durch einen Wärmetauscher (Verdampfer). Hier befindet sich ein Kältemittel, das bei niedriger Temperatur und Druck vorliegt. Die in der Luft enthaltene Wärmeenergie wird an das Kältemittel abgegeben, wodurch dieses verdampft (vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht).

Das gasförmige Kältemittel wird in einem Kompressor verdichtet. Durch die Kompression steigt die Temperatur des Kältemittels erheblich an. Das heiße Kältemittel strömt durch einen weiteren Wärmetauscher (Kondensator), in dem es seine Wärme an das Heizwasser im Heizsystem abgibt. Dabei kühlt das Kältemittel ab und kondensiert wieder zu Flüssigkeit.

Das flüssige Kältemittel passiert ein Expansionsventil, das den Druck reduziert. Dadurch sinkt die Temperatur des Kältemittels, und der Kreislauf beginnt von vorne. Die Luft, die nach der Wärmeaufnahme wieder nach außen abgegeben wird, enthält weniger Wärme und wird durch den Ventilator nach draußen geblasen.

Vorteile:

- Einfache Installation: Keine Erdarbeiten notwendig

- Geringe Investitionskosten: Vergleichsweise günstiger in der Anschaffung

- Flexibilität: Nachrüstung in bestehenden Gebäuden ist möglich

- Einsatz bei moderaten Klimabedingungen: Funktioniert auch bei niedrigen Außentemperaturen, allerdings mit abnehmender Effizienz

Nachteile:

- Weniger effizient bei sehr kaltem Wetter: Die Wärmeaufnahme sinkt bei Temperaturen unter -10 Grad Celcius deutlich

- Höherer Stromverbrauch im Winter: Bei kühleren Temperaturen höherer Stromverbrauch, um die gleiche Heizleistung zu erzielen möglich

- Geräuschentwicklung: Ventilatoren und Kompressor erzeugen Geräusche

- Abhängigkeit von Außentemperatur: Effizienz schwankt saisonal

Grundwasserwärmepumpe (Wasser/Wasser)

Grundwasserwärmepumpen nutzen das Grundwasser als Wärmequelle, da dieses eine relativ konstante Temperatur zwischen 8 – 12 Grad Celsius hat. Das Grundwasser wird durch eine Bohrung oder einen Brunnen entnommen.

Das Wasser fließt durch einen Wärmetauscher und gibt dabei seine Wärme an das Kältemittel ab, das im Kreislauf zirkuliert. Das Kältemittel nimmt die Wärme auf, verdampft und wird im Kompressor verdichtet, wodurch seine Temperatur steigt.

Das heiße Kältemittel gibt seine Wärme in einem zweiten Wärmetauscher an das Heizwasser ab, das dann in die Heizkreise eingespeist wird. Nachdem es seine Wärme abgegeben hat kühlt das Kältemittel ab und passiert ein Expansionsventil, das den Druck reduziert, sodass der Kreislauf wieder von vorne beginnen kann.

Das Wasser, das die Wärme abgegeben hat, wird wieder in den Grundwasserleiter zurückgeführt, um den Kreislauf zu schließen.

Vorteile:

- Sehr hohe Effizienz: Aufgrund der konstanten Temperatur des Grundwassers (meist zwischen 8-12 Grad Celsius)

- Geringer Stromverbrauch: Weniger Energieaufwand im Vergleich zu Luft-Wärmepumpen

- Zuverlässige Wärmequelle: Unabhängig von Witterungseinflüssen

- Langlebigkeit: Geringe Schwankungen in der Leistungsfähigkeit

Nachteile:

- Hohe Investitionskosten: Für Bohrungen, Genehmigungen und Installation

- Genehmigungspflicht: Wasserrechtliche Genehmigungen sind erforderlich

- Standortabhängigkeit: Aufgrund von Bodenbeschaffenheit nur an geeigneten Standorten realisierbar

- Umweltaspekte: Gefahr der Grundwasserbelastung bei unsachgemäßer Handhabung

Wasserstoff

Über das Heizen mit Wasserstoff erhalten Sie ausführliche Informationen auf der Homepage der Verbraucherzentrale:

Biomasse

Holz

Holzpellets sind gepresste Stäbe aus Holzspänen oder Sägemehl der Holzverarbeitung. Sie werden in einem Lagerraum oder einem Behälter aufbewahrt. Von dem Lager aus werden die Pellets automatisch in die Heizung transportiert. Das geschieht meist durch eine Schnecke oder Förderschnecke, die die Pellets in den Brenner befördert. In der Brennkammer der Pelletheizung werden die Pellets verbrannt. Die Verbrennung erfolgt kontrolliert, um eine effiziente und saubere Verbrennung zu gewährleisten.

Die bei der Verbrennung entstehende Wärme wird genutzt, um Wasser zu erhitzen. Das erhitzte Wasser wird dann durch das Heizsystem (z. B. Heizkörper oder Fußbodenheizung) im Gebäude verteilt. Dabei entstandene Rauchgase werden durch Filter gereinigt, um Emissionen zu minimieren. Moderne Pelletheizungen sind sehr umweltfreundlich und effizient. Pelletheizungen verfügen meist über eine Steuerung, die den Brennstoffverbrauch, die Temperatur und den Betrieb automatisch regelt. Das macht das Heizen komfortabel und energiesparend.

Vorteile:

- Umweltbelastung: Umweltfreundlich, da CO₂-neutral (Holz nimmt beim Wachsen CO₂ auf, das beim Verbrennen wieder freigesetzt wird)

- Wartungsaufwand: Automatischer Betrieb, wenig Wartung

- Einsparungspotential: Hohe Effizienz und saubere Verbrennung

- Geringer regelmäßiger Aufwand: Guter Komfort durch automatische Zuführung und Steuerung

Nachteile:

- Lagerung und Platzbedarf: Holzpellets benötigen einen geeigneten Lagerraum, der ausreichend Platz bietet. Das kann in kleineren Haushalten manchmal eine Herausforderung sein.

- Anschaffungskosten: Die Investition in eine Pelletheizung und die Einrichtung des Lagerraums können relativ hoch sein.

- Wartung und Reinigung:Pelletheizungen müssen regelmäßig gewartet und gereinigt werden, z. B. Asche entfernen und Brenner reinigen.

- Abfall und Staub:Es entsteht Asche, die entsorgt werden muss, und Staub, der bei der Lagerung und Verbrennung entstehen kann.

- Abhängigkeit von Lieferketten: Die Verfügbarkeit von Pellets ist wichtig. Bei Engpässen könnten Lieferprobleme auftreten.

Methan

Methan ist ein natürlich vorkommendes Gas, das oft auch als Erdgas bezeichnet wird. Es ist eine fossile Energiequelle, die in Pipelines zu den Haushalten und Gebäuden transportiert wird. Das Methan wird über Gasleitungen direkt in das Gebäude geleitet. Dort ist es an ein Gasthermostat und eine Heizungsanlage angeschlossen.

In der Gasheizung wird das Methan in einem Brenner verbrannt. Dabei reagiert das Methan mit Sauerstoff und es entsteht Wärme, Kohlenstoffdioxid (CO₂) und Wasserdampf. Die bei der Verbrennung entstehende Wärme wird genutzt, um Wasser zu erhitzen. Das heiße Wasser wird dann durch Heizkörper, Fußbodenheizungen oder andere Heizsysteme im Gebäude verteilt, um die Räume zu erwärmen.

Das Heizsystem ist meist mit Thermostaten ausgestattet, die die Temperatur im Raum messen und die Gaszufuhr automatisch anpassen, um eine konstante Temperatur zu halten. Die Verbrennungsgase (wie CO₂) werden sicher abgeleitet, meist durch einen Schornstein oder Abgasrohr, um die Luftqualität im Gebäude zu schützen.

Vorteile des Heizens mit Methan:

- Umweltbelastung: Geringe Emissionen im Vergleich zu anderen fossilen Brennstoffen

- Effizienz: Schnelle und zuverlässige Wärmeversorgung

- Einsparungspotential: Relativ niedrige Betriebskosten

- Geringer regelmäßiger Aufwand: Automatisierte Steuerung und Komfort

Nachteile:

- Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen: Als fossiler Brennstoff, begrenzte Ressourcen

- Umweltbelastung: Bei Verbrennungentstehen CO₂-Emissionen, die den Treibhauseffekt verstärken

- Gasversorgung: Kann bei Problemen mit der Versorgung zu Ausfällen kommen

- Preisschwankungen: Kosten für Erdgas können schwanken, entsprechend sind Heizkosten unberechenbar

- Risiko bei Gaslecks: Undichtigkeiten oder Lecks in der Gasleitung können gefährlich sein

Großanlagen

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) produziert gleichzeitig Strom und Wärme. Es nutzt eine Energiequelle, wie z. B. Gas, Holz oder andere Brennstoffe, um einen Motor oder eine Turbine anzutreiben. Dabei entsteht mechanische Energie, die in Strom umgewandelt wird. Die bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme wird nicht verschwendet, sondern direkt zum Heizen genutzt. Das bedeutet, die Wärme wird in Heizkreise eingespeist, um Gebäude zu beheizen oder Warmwasser bereitzustellen.

Vorteile:

- Hohe Effizienz: Effektive Energienutzung durch die gleichzeitige Strom- und Wärmeerzeugung

- Kosteneinsparung: Besonders bei großem Energiebedarf wirtschaftlich, da es Stromkosten senkt

- Umweltfreundlich: Erneuerbare Brennstoffe wie Holz können verwendet werden

- Unabhängigkeit: Macht Versorgung unabhängiger von externen Strom- und Wärmelieferanten

- Reduzierte CO₂-Emissionen: Reduzierung der CO₂-Emissionen durch effiziente Nutzung der Brennstoffe

Nachteile:

- Hohe Investitionskosten: Hohe Anschaffungs- und Installationskosten

- Wartungsaufwand: Anlagen benötigen regelmäßige Wartung und Überwachung

- Platzbedarf: Großanlagen benötigen ausreichend Raum

- Komplexität: Betrieb erfordert technisches Know-how

- Abhängigkeit von Brennstoffen: Entstehung von Emissionen bei Verwendung fossiler Brennstoffe

Fernwärme als Mittel der Zukunft?

Fernwärme ist eine sehr effiziente Form der Energiegewinnung, jedoch nicht überall verfügbar. Sie wird häufig über Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt z. B. in einem Kraftwerk oder einer Müllverbrennungsanlage.

Fernwärme hat großes Potenzial, ein nachhaltiges und effizientes Mittel der Wärmeversorgung in der Zukunft zu sein, vor allem wenn sie mit erneuerbaren Energien kombiniert wird. Sie kann dazu beitragen, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren und die Energiewende voranzutreiben. Allerdings sind Investitionen in Infrastruktur und technologische Weiterentwicklungen notwendig, um das volle Potenzial auszuschöpfen.

Vorteile:

- Effizienzsteigerung: Kann aus verschiedenen Quellen wie Kraft-Wärme-Kopplung, Müllverbrennung, Biomasse oder sogar erneuerbaren Energien erzeugt werden

- Umweltfreundlichkeit: Reduktion von Treibhausgasen durch den Einsatz erneuerbarer oder CO₂-armer Quellen

- Flexibilität: Fernwärmenetze können mit verschiedenen Energiequellen betrieben werden, erhöht die Versorgungssicherheit

- Platzsparend: Keine eigene Heizkessel für Haushalte und Unternehmen notwendig

- Integration erneuerbarer Energien: Kann gut mit Solarthermie, Geothermie oder Windenergie kombiniert werden

Nachteile:

- Infrastrukturkosten: Ausbau von Fernwärmenetzen ist teuer

- Verluste: Über weite Strecken Wärmeverluste möglich, mindert die Effizienz

- Regionale Unterschiede: In ländlichen Gebieten ist Ausbau oft weniger wirtschaftlich

Elektrische Energie

Elektroheizungen sind einfach zu installieren und flexibel einsetzbar, haben aber hohe Betriebskosten und eine schlechtere Umweltbilanz als andere Heizsysteme. Sie sind eine praktische Option für kleinere Räume oder als Ergänzung zu anderen Heizsystemen, insbesondere wenn Ökostrom genutzt wird. Für eine dauerhafte Beheizung eines ganzen Hauses sind sie jedoch aufgrund der hohen Betriebskosten und der Umweltbilanz oft nicht die beste Wahl.

Beispiel Balkonkraftwerk

Ein Balkonkraftwerk, auch bekannt als Stecker-Solaranlage oder Mini-Solaranlage, ist eine kleine Photovoltaikanlage, die auf Balkonen, Terrassen oder Fassaden installiert werden kann, um Solarstrom für den Eigenverbrauch zu erzeugen. Die Anlage besteht meist aus einem oder zwei Solarmodulen und einem Wechselrichter, der den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und ins Hausnetz einspeist.

Die Solarmodule fangen Sonnenlicht ein und wandeln es in Gleichstrom (DC) um. Der Gleichstrom wird vom Wechselrichter in Wechselstrom (AC) umgewandelt, der im Haushalt verwendet werden kann. Der Wechselstrom wird über eine Steckdose ins Hausnetz eingespeist und kann von dort von allen Geräten im Haushalt genutzt werden. Der erzeugte Strom wird vorrangig im eigenen Haushalt verbraucht. Überschüssiger Strom, der nicht direkt verbraucht wird, wird ins öffentliche Netz eingespeist, jedoch nicht vergütet.

Vorteile:

- Umweltfreundlich: Reduziert den CO2-Ausstoß

- Kosteneffizient: Senkt Stromkosten

- Einfache Installation: Installation ist unkompliziert und kann oft selbst vorgenommen werden

- Flexibel und mobil: Einfache Demontage und Mitnahme möglich

- Keine Genehmigungspflicht (in vielen Fällen): Für kleinere Anlagen oft keine Genehmigung erforderlich

- Geringe Anschaffungskosten: Balkonkraftwerke sind relativ günstig

Nachteile:

- Begrenzte Leistung: Leistung ist im Vergleich zu großen Solaranlagen begrenzt

- Überschüssiger Strom wird nicht vergütet: Ins öffentliche Netz eingespeister Strom, wird nicht vergütet

- Amortisationszeit: Amortisierung der Anschaffungskostennach einigen Jahren

- Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung: Stromerzeugung abhängig von der Sonneneinstrahlung und der Ausrichtung der Anlage

- Potenzielle Versicherungsfragen: Bei Einspeisung über eine normale Steckdose können versicherungsrechtliche Fragen entstehen

- Eingeschränkter Energiegewinn: Können nicht den kompletten Strombedarf eines Haushalts decken

Balkonkraftwerkrechner

Mit diesem Online-Tool kann errechnet werden, wieviel Geld man mit einem Balkonkraftwerk einsparen kann.

Netzdienlichkeit von Akkusystemen

Informationen Stromspeichern in Eigenheimen erhalten Sie hier:

Kontakt

Stabsstelle

Kommunale Wärmeplanung & Energiemanagement

Lars Lohrengel

05181 703 102

Lohrengel.Lars@Stadt-Alfeld.de